|

二戸市と一戸町の境には、奥州街道と言われた昔の道路の一部が

ほぼ原形のまま残っています。その峠筋は「末ノ松山」として知られて

いました。削り開かれた峠頂上部の両側の露頭には美しい縞状の地層

が走り、いろいろな貝類の化石が見られることから「浪打峠」としても知

られ、多くの旅人たちが化石採取などしたようです。奥深い山中の峠で、

美しい縞模様の地層と海の貝殻に出会って、旅人たちはいい気分転換

になったことでしょう。ここで一服し、強い印象を残して立ち去った

ことでしょう。

この峠の地層が「浪打峠の交叉層」として国の天然記念物になってい

ますので、それがどんなものなのか関心があり、訪ねてみました。今で

は人も通らない細い山道ですが、往時は重要な幹線でした。 |

|

|

|

|

|

国指定の天然記念物

所在地 一戸町大越田大道沢 |

一戸町側からゆっくり旧道を上っていくと、やがて最高地点302mの浪打峠に到着します。峠越えをいくら

かでも楽にしようと、峠部分の路面を掘り下げた地形になっていますが、道の両側に縞模様の地層が露出

しています。その露出した岩肌が「交叉層」と言われる地層で、外観が美しく、規模も大きいことから国の天

然記念物に指定されたとあります。

旧道は車が1台通れる程度の道幅ですが、峠はちょっとくつろげる広場となっています。

|

|

|

|

|

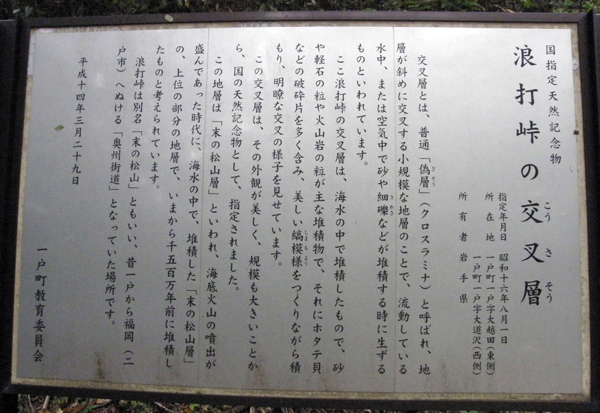

| 現地案内板に「交叉層」の解説がなされています。 |

|

ここが浪打峠。峠の頂上部分はご覧の通り削り取られていて、道の

勾配を緩めています。交叉層はその削られた道路の両側の岩肌に見

られます。軟らかい砂岩なので、風雨に晒されて、その表情は刻々変

わっているようです。 |

|

|

| 近づいてよく見ると、なるほど地層が斜めに交叉しています。 |

おやおや、あの岩は? |

|

| 左側の岩に注目下さい。ゴリラかサルの顔に見えませんか。 |

|

どう見てもこれはゴリラの顔ですね。まさか彫刻家が手をかけたわけでは……。

自然の造形の不思議さに驚くばかりです。自然観察がここでは芸術鑑賞にもなり

ました。やがてこれも崩れ落ちてしまうでしょうが、このまま保存したい気持ちにな

ります。 |

ここでは貝類の化石がいっぱい見られます。

二戸は既に江戸時代から化石の宝庫として世に知られていたそうです。ここでは

ご覧の通り貝類の化石が多く見られ、この地層が海底だったことがわかります。

二戸地域で産出する化石については、二戸市教育委員会発行の「二戸市文化財

調査報告書第2集 白鳥川層群」(平成26年3月発行)に詳しく解説されています。

この峠での貝類の化石は往時の旅人も注目したようで、江戸時代の紀行文などに

もお土産として採集している様子などが描かれています。同報告書では、江戸後期

の旅行家・紀行家の菅江真澄が、その様子を記した旅行日記などを紹介しています。 |

|

|

|

|

|

| ここには対の一里塚が残っています。 |

盛岡から北に15番目というこの一里塚は、浪打峠から少し盛岡寄りのところにあります。

このように対で昔のままの一里塚の姿を見ることは今ではめずらしいことです。道路より

ずっと高いところにありますが、状況からして、塚が築かれた後で街道の傾斜を緩めるた

めに、路面が掘り下げられたものと思われます。 |

|

|

|

|

| この浪打峠一里塚は国の指定史跡になっていて、現地には上記の解説版が設置されています。 |

|

| 九戸合戦では、九戸勢がここで一時待ち伏せも |

ここ浪打峠は、戦国時代最後の戦いの舞台となった九戸城の南4キロ足らずのところにあります。

城を攻める側の秀吉の軍勢が要衝の地ともいえるこの峠を通ることから、九戸勢はそれを迎撃すべく、

この地に2千の軍勢を配置しました。しかし迂回されて退路を断たれることの懸念から、城に戻り、

ここでの合戦はありませんでした(「一戸町史」より)。

状況次第では、ここが古戦場として知られることになったかもしれません。 |

|

|

|

|

|